1995年以来,作为世界最大债权国的日本国金融体系脆弱性的显现,增加了国际金融市场的不稳定因素。因此,日本金融机构的问题愈益引起人们的普遍关注。

日本金融机构的不良债权与破产救济问题

陈九月

1995年以来,日本金融机构的不良债权问题日益严重,金融机构破产及违法帐外交易亏损事件频发。这无疑进一步加大了日本经济迅速恢复的难度,引起国内金融秩序的动荡。同时,日本金融机构在国际上的评级地位下降,筹资成本上升。而作为世界最大债权国,日本本国金融体系脆弱性的显现,势必增加国际金融市场的不稳定因素。因此,日本金融机构的问题愈益引起人们的普遍关注。

|

日本的财富幻觉(1995年) | ||

|

|

|

高估值 |

|

股票 |

日经第一部分的股票市场价格总额为3.2万亿美元,高于应有水平14%。 |

4480亿美元 |

|

不动产 |

价值约为国内生产总值的6倍,计30万亿美元。价格可能下降20%以上。 |

6万亿美元 |

|

养老基金 |

5950亿美元的资产如果按照市场标价,公司的养老基金计划资金可能会少30%左右。 |

1780亿美元 |

|

政府预算 |

声称预算赤字有1000亿美元,占国内生产总值的2%。更现实的估计,占8% |

3000亿美元 |

|

政府投资 |

仅在美国,资产卖出价只是80年代买入价格的一半,日本拥有的损失2000亿美元,美国财政部债券的汇率损失5850亿美元。 |

7850亿美元 |

|

高估总额 |

|

7.7万亿美元 |

|

资料来源:本刊资料室 | ||

不良债权问题

年初,东京都协和、安全两家信用组合宣布破产,由中央银行日本银行与其他民间金融机构共同组建了“东京共同银行”,接管两家破产金融机构的全部业务与负债,于今年3月20日正式开业。年中,东京都宇宙信用组合,继之,木津信用组合和兵库银行也先后破产。9月末,又出现大和银行纽约分行巨额损失事件。

上述金融事件的产生,一方面源于管理问题,根本还在于大量不良债权的存在。日本在泡沫经济时期,曾出现了资产价格的剧烈波动。1986—1989年间,资产收益(股票、土地合计)由于资产价格的狂升而膨胀,最高时几乎与当时的名义GDP相等。此后,股价自1990年、地价自1991年开始暴跌,从而出现了巨额资产损失。1992年土地、股票合计的资产损失达名义GDP的90%左右。1993年,因股价回升带来了40万亿日元的资产收益,但以大城市为主的地价下跌造成130万亿日元的资产损失。

在资产价格剧烈变动的情况下,资产一方以隐形收益(帐面价值与市价之差)的形式增减;而负债一方,即使资产价格下跌,也仍以原数额保留下来,由此造成了资产、负债的失衡。就金融机构而言,其资产构成包括两部分,即股票和对企业的债权。股票部分因股价下跌造成损失,而对企业的债权则因各种原因难以收回,形成呆帐、死帐,也就是金融机构的不良债权。

日本金融机构的不良债权主要由三部分构成:1.因借款企业破产不能收回的债权;2.因借款企业经营困难需延期(一般在6个月以上)偿还的债权;3.主要贷给非银行金融机构的利息减免债权。持有不良债权的金融机构不仅有城市银行、长期信用银行、信托银行三大系统的各大银行,还包括地方银行、金库、信用组合等。到1995年3月底,已公布的不良债权(前述1、2部分)仍有12.5万亿日元,虽略低于1993年9月底的13.8万亿日元,但表示相对于不良债权金额,需积累的偿债资本金比率的偿债资金率(偿还债权特别帐户余额/不良债权余额)则上升到34.3%。据统计,目前包括尚未公布的金额在内,日本金融机构的不良债权总额达60万亿日元左右,而日本全国银行的自有资本总额仅30万亿日元。(不良债权的公布情况参见表2)。

|

日本金融机构不良债权公布现状(1995年4月) | |||

|

*已公布的不良债权 △尚未公布的不良债权 |

因借款企业破产 |

因借款企业延期偿还 |

减免利息的不良债权 |

|

城市银行 长期信用银行 信托银行 |

* (自1993年3月始公布) |

* (同左) |

△ |

|

商工组合中央金库 农林中央金库 全国信用联合会 |

* (自1993年3月始公布) |

* (同左) |

△ |

|

地方银行 第二地方银行 |

* (自1993年3月始公布) |

△ |

△ |

|

信用金库 信用组合等合作组织 |

△ |

△ |

△ |

|

资料来源:(日)《日本经济新闻》。 | |||

对不良债权的处理,因各金融机构的经营状况不同,所采取的方法各异:①以自有资本或营业收益买进;②采取赤字决算方式削减;③转卖给“共同债权回收机构”进行帐面处理。方式①理论上可行,但在实际中面临很大困难。首先,企业设备投资水平下降带动贷款需求减弱,为刺激资金需求,官定利率年内连降两次,达历史最低点0.5%。而偏低的官定利率即使诱发资金需求,却制约了贷款利率的上扬,从而也就限制了业务收益的增加。其次,为偿还已有不良债权致使收益降低。据统计到1995年3月底,日本城市银行、长期信用银行、信托银行共21家大银行为偿还不良债权,经常收益比去年同期减少60%,而且这种经常收益下降趋势已持续达6年之久。再次,股市、不动产市场的低迷大大降低了股票、土地等不动产帐面价值与市价之差,这也必然影响到对不良债权的偿还。据日本野村综合研究所测算,因股价下跌,到1995年3月底,三大系统21家大银行的股票市价收益合计额仅为9.5万亿日元,与1994年9月底的19.6万亿日元相比,大约损失一半。同时,地价下跌也制约了偿债的顺利进行。到1995年初,政府公布的地价已连续4年下跌不止,尤以东京等大城市为代表的商业地价,继1994年以来跌幅高达两位数。受地价下跌影响最大的是接受土地担保提供融资的金融机构。地价下跌土地担保价值必然减少,即使卖出担保品土地,可收回的债权比率自然也会随之降低。1993年金融机构卖给共同债权回收机构担保土地的实际价格是帐面价值的50%,因地价持续下跌,1994年11月,已降至帐面价值的30%以下,1995年这一趋势仍在继续。因此,依靠自有资本、营业收益解决不良债权困难很大。

能够采取方式②处理不良债权的,仅限于基础较好,实力较强的金融机构。

方式③是通过“共同债权回收机构”(CO-Operative Credit Purchasing.Co.)进行处理。该机构是由前述三大银行系统共162家金融机构为解决不良债权问题共同出资建立的,于1993年1月正式开业。其宗旨为:收购金融机构自身难以消解的、以不动产为担保的不良债权。主要任务:①确定不动产购买价格。委托该机构以外的不动产鉴定师和机构内的价格裁定委员会决定不动产的购买价格。②处理担保品,收回债权。使用上述162家金融机构所出资金购买作为担保的不动产,然后予以处理,收回债权。到1995年2月,已有4000笔左右的收购成交,累计金额达8.5万亿日元。但因不动产市场低迷不振,该机构卖出不动产所收回的债权额仅为1700亿日元。可见在不动产市场充分复原之前,方式③效果也受到了限制。因为金融机构将不良债权卖给共同债权回收机构,做帐面上的处理,并不等于不良债权问题已经解决,只有作为担保的不动产能全额顺利卖出,使资金真正流动才能最终消化不良债权。因此,自1995年4月起,共同债权回收机构通过与不动产业计算机联网,开始交换不动产交易信息,并研究不良债权的证券化问题,以及金融机构本身对不良债权的拍卖,各种探讨其最终目的是要促进这笔资金能够真正投入流通,稳定金融秩序。

破产金融机构的救济

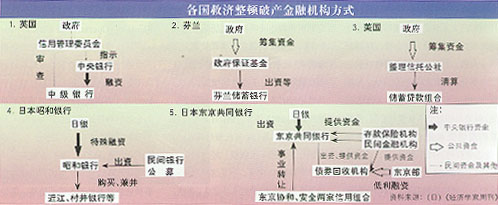

日本对陷入经营困难的金融机构的处理,并无统一方式,历史上采取的方法大致有以下几种:1.民间企业间通过协商,实行兼并或收购;2.接受存款保险机构的援助,进行兼并、收购;3.解散有问题的金融机构;4.由存款保险机构支付存款保险,有问题金融机构宣布破产;5.组建新银行接管有问题的金融机构的业务。采用方法5则要动用国家资金,政府干预的色彩较重。由日本的中央银行日本银行出面组成东京共同银行接管破产的东京协和、安全信用组合的方式虽然有助于恢复对金融机构的信任,稳定金融秩序,但由于是动用广大纳税人的税金挽救个别金融机构,对其他金融机构而言失去了公平性,因而引起了争论,同时也反映出日本金融体系相对落后、脆弱的一面。与欧美国家相比,日本整顿、救济破产金融机构的特点更为突出。

例如,70年代英国的中级银行在放松金融政策背景下,迅速扩大与不动产有关的融资。由于地价急剧下跌,使中级银行的经营陷入严重危机。本来,中央银行是不受政府监督部门监管的贷款业者,出现经营危机后,英国政府组建了信用管理委员会,通过该委员会对中级银行进行审查,并授意中央银行向中级银行提供救济融资。但英国政府严格贯彻民间银行自己负责的原则,在筹集的12亿英镑(相当于当时英国GNP的2%左右)中,中央银行负担部分仅占10%,其余的90%由民间银行自行筹集。

90年代,芬兰由于资产价格急剧下跌,信用风险严重。为救济银行,芬兰建立了政府保证基金,以向芬兰储蓄银行出资贷款、承兑优先股的形式注入财政资金。1991—1993年,芬兰国家投入的资金额达830亿马克,为GDP的20%左右。为使银行经营转入健全发展的轨道,芬兰银行将延期90天以上偿还的贷款都计入不良债权,并及时公布银行的财务内容,加深国民对信用危机的理解与认识,顺利实现了对金融体系的改革。

美国为清算储蓄贷款组合(S&L),于1989年建立了整理信托公司(RTC),这是一个阶段性机构,预定于1996年底解散。截止到1992年,RTC接管的资产达4190亿美元。RTC通过卖出这些资产收回债权,而不能收回的部分才由政府负担。美国政府对RTC的筹资要通过议会的审查,在审查批准的基础上才能投入财政资金。

日本在1927年,也就是昭和2年曾出现过金融危机。为救济金融机构,于1927年10月建立了昭和银行。当时中央银行并没有直接出资,但增加了对昭和银行的特殊融资。特殊融资额共6.9亿日元,占当时国家预算的40%,折合现在的日元达30万亿。这笔特殊融资直到1943年(昭和18年)才全部偿还完毕,历时16年。

1995年3月正式开业的东京共同银行,由中央银行和民间金融机构双方各出资200亿日元作为资本金,中央银行负担的比率较大。为表明中央银行的立场,日本银行总裁公布了由中央银行出资或贷款救济破产金融机构的三原则,即只有出现下述情况,日本银行才会干预:1.如果没有日本银行的参与,就会动摇存款者的信心,并可能动摇其他金融机构的信用秩序,危害金融体系的全局;2.没有其他金融机构提供资金,日本银行所提供的资金是必不可少的;3.严格澄清破产金融机构经营者、股东、出资者各自的责任,杜绝违背行业道德的的混乱经营。

就东京共同银行的建立原则来看,在救济破产金融机构,消除不良债权方面,日本中央银行的负担比欧美国家为重,表3就不动产证券化、流动化;公布资产、负债状况的彻底性;抵押金税制等方面的问题,对比说明了日、美两国的不同之处,由此可以明显地看出日本金融机构在依靠自身能力克服经营风险,完善经营机制方面与美国等国家仍存在很大差距。

|

日美两国处理不良债权情况对比 | ||

|

|

日本 |

美国 |

|

①流动化 |

·流动化方法受到限制,市场条件尚不完善 |

·实现不动产的证券化,可以完成不动产的流动,市场基础雄厚 |

|

②公布资产负债情况的彻底性 |

·从1993年3月开始公布,但对不良债权的定义规定不明确,公布的规模过小 |

·公布资产负债情况已形成义务,公布实际状况。股东监督、核查不正当款项 |

|

③抵押金税制 |

·在贷款额的0.3%以内可以计入损失,因此,在此范围内是要偿还的→偿还尚不充分 |

·1987年以后美国对抵押金过户原则上是课税的→抑制偿还没有收益 |

|

④监督部门与税务部门 |

·大藏省兼管,利益是矛盾的→批准偿还则减少税收,因此态度消极 |

·美国由FRB、OCC、FDIC(1)进行监督、IRS(2)与税务脱离→为维持健全经营鼓励偿还 |

|

⑤偿还不良债权使收益分红减少 |

·出现赤字引起对银行的不信任,减少分红,会导致股东抛售股票的风险→银行态度消极 |

·不仅评级机构、而且投资者、股东都认为偿还是健全经营的必要环节→银行态度积极 |

|

⑥裁减职工 |

·将违反日本的雇用惯例、导致经营不景气,信用不稳定→银行态度消极 |

·为提高利润率银行积极裁员,对其评级上升 |

|

注:(1)分别为美国联邦储备委员会、美国货币监理官、美国联邦存款保险公司的英文缩写。(2)为美国内收入局英文缩写。 资料来源:(日)《日本经济新闻》。 | ||

日本金融机构的巨额不良债权使日本金融体系面临严峻局势,金融机构的接连破产,以及日本大和银行纽约分行1100亿日元损失事件加深了世界金融界对日本金融体系稳定性的怀疑。最近,国际著名银行信用评定机构公布了对日本50家银行的评定结果,没有一家获得A级,只有一家地方银行静冈银行获得B级,而三菱、东京、三和银行只获“C+”。日本的银行信用下降,使其在国际市场筹资成本增加。据《日本经济新闻》10月19日报道,日本金融机构在伦敦金融市场筹资的“额外风险利率”迅速扩大。本来,日本金融机构筹集美元资金时使用伦敦银行间交易利率,但是8月30日兵库银行宣布破产后,日本金融机构必须增加0.125%至0.1875%的“额外风险利率”。而大和银行纽约分行事件披露后,10月初,“额外风险利率”迅速上升到0.3125%。有些银行削减甚至冻结了与日本金融机构签订的融资合同,使日本金融机构在国际金融市场上的筹资计划难以顺利实现。

另外,日本金融业在国际金融市场占有重要地位,一旦发生危机势必影响世界金融体系的稳定。截止1995年3月底,日本21家银行在国际金融市场上的筹资额已达1.6万亿美元,占世界金融机构筹资总额的24%。此外,泡沫经济时期,日本金融机构曾购买了约4000亿美元的美国有价证券。一旦日本金融机构资金周转困难,不能偿还其他银行的贷款,或必须抛售所持美国的有价证券时,对世界金融市场的影响将是极其严重的。