对美国共同基金收益的分析发展,即使是在收集和分析信息上具有特殊优势的共同基金也始终不能获取高于市场平均水平的收益,甚至连基金为搜集证券定价信息而付出的咨询费也没能在收益上取得相应补偿。而这正说明了美国证券市场具有显著的效率。

从共同基金收益看美国证券市场的效率

清华大学经济管理学院 曾 毅

60年代末,以Fama为代表的一些经济学家推出了有效率的资本市场理论。此后,许多学者就该理论进行了大量的统计检验分析和实证研究工作。由专家管理的共同基金——作为资本市场上最大的机构投资者之一,是否在获取证券定价信息上具有特殊优势,是否能够获得超出市场平均水平的收益,在很大程度上反映了市场的效率水平。所以,从效率市场假设诞生开始,围绕投资于共同基金的收益开展了大量的研究工作,并取得了不同成果。

进入80年代以来,效率市场假设受到了挑战。有人发现,股票的各期收益并不独立——其收益在短期内正相关,而在较长时期内呈负相关;并且通过基础分析(例如分析公司的财务数据等)可以对投资于股票的收益作出成功预测。由于对市场有效性的检验往往是通过这些特定的预测方式、交易策略和资产定价模型,所以这些预测方式的有效性动摇了以往对市场效率的研究成果。

近期关于证券价格的研究发现,由专家管理的共同基金的收益也经历了同样的变化。1968年,Jensen在一篇经典文章中提出:1945-1964年间,共同基金的业绩(扣除费用后)比不上在同等风险下随机选择证券组合的收益;他发现即使在扣除费用前,基金的表现也不比市场平均水平更好。在散点图中,各基金的总收益随机散落在CAPM模型中资本市场线的周围,这说明共同基金经理并未从市场上挖掘到有用的非公开信息。

然而,80年代的研究得出了一些不同的结论。1984年,Henriksson等人发现,70年代基金投资者的净收益(总收益-除佣金外的其它费用)位于Sharpe-Lintner市场线上,这意味着基金经理拥有非公开的证券定价信息,并藉此取得了超额收益。1989年,Ippolito的研究表明,在1965-1984年间,基金净收益略高于CAPM模型中的资本市场线(但该结论依赖于他所使用的特定市场证券组合)。到了90年代,Hendricks 等人论证了共同基金的业绩具有持续性,他主张投资者去购买强势基金,认为投资者可以通过购买近期业绩优秀的基金而获取超额利润。

1995年,Malkiel重新审视了1971-1991年间投资于共同基金的收益。他使用了更为客观的样本数据和收益计算方法,从而在市场效率的实证研究上获得了与真实情况更为接近的结果。

本文将就Malkiel和其他学者的研究方法和结果作一比较分析,力图从一个侧面揭示美国资本市场的效率水平及其发展状况。

效率市场假设

有效率的资本市场理论以传统资本市场理论为基础,在承认资本市场重要性的同时,将资本市场的营运效率作为前提,强调了资本市场的配置效率。其主要倡导者Francis指出:因为资本市场上各种证券的价格能充分反映所有可能获得的信息,且价格信号又是资本市场中资本有效配置的内在机制,所以一个有效率的资本市场会迅速准确地把资本导向收益最高的企业。据此,该理论认为,市场的有效性集中表现在建立的证券价格上;价格有效性的中心含义又可解释为,价格在任何时点上都是证券内在价值的最佳评估。根据这一命题,可以得到价格有效性的前提,即市场的均衡状况可以由预期报酬来表示。进而,在考虑到定价信息时,某一证券预期价格等于当期价格加上下一期预期报酬,即

E(j,t+1|φt)=[1+E(j,t+1|φt)]Pj,t

其中E是数学期望运算符号,~为随机变量符号,Pj,t+1表示第j种证券在时点t+1上的价格,φt是在时点t上可获得的定价信息,Rj,t+1表示第j种证券在时点t+1上的报酬,Pj,t是第j种证券在时点t上的价格。

按照可获得信息的分类不同,可以将有效率的资本市场划分为三种类型:

(1)弱型有效假设。弱型有效市场中,证券的现行价格所充分反映的是有关过去价格和过去收益的一切信息。即φt =f[Pn ,n=1,2,…t],Pn表示历史价格序列。

(2)半强型有效假设。这时的证券价格不仅能反映过去价格和过去收益的一切信息,而且还融会了一切可以公开得到的信息。即φt =f[Pn ,PAI],PAI表示公开获得的有关信息。

(3)强型有效假设。此时的证券价格中所包含的信息面最广,价格在充分反映过去的收益,充分反映一切可获得的公开信息之外,还对非公开的信息异常敏感,能即刻反映全部公开和非公开的有关信息。即φt =f[Pn ,PAI,NPAI],NPAI表示非公开的有关信息。

对有效率资本市场划分的结论是:证券价格总是不同程度反映各类经济信息,而且价格反映信息的范围越广,反映的速度越快,投资者就愈难通过证券易手来图谋超额利润。投机行为也难以奏效,价格将趋于相对稳定。此时,平均利润更能充分得到体现,资金便被有效地导向生产领域。

以下将通过对不同学者就共同基金收益所作研究的比较分析,依据有效率的资本市场理论浅析美国证券市场的效率水平。

样本选取与数据处理方法的比较

1、存续偏差(Survivorship bias)

不同学者在分析共同基金收益时所使用的数据并不相同。因为投资者并不关心那些已经终止的基金,所以一般的研究只考虑现存的基金,使用的收益数据也只局限于现存基金的历史记录。这种样本忽略了证券市场上曾经存在过的共同基金,因此采用这种数据计算出的基金收益具有显著的误差,我们称之为“存续偏差”。

经营风险较高的基金也更加容易失败。经营失败的基金将被终止,基金管理公司通常会将这样的基金并入旗下一支或多支业绩优良的基金,该基金的不良业绩也将随着这种“无痛苦死亡”的过程而被埋葬。正是因为市场不断将失败者淘汰,所以存在这样一种趋势:只有更成功的基金才能得以存续。可见,仅仅衡量这部分基金的收益会产生较大的误差,将显著高估共同基金经营的成功。正如Malkiel所说的那样,“如果经营风险较高的基金得以存续,这意味着它在豪赌中获胜。基金能够持续获取较高收益仅仅是因为赌局中的失败者将被从样本中剔除。”

Grinblatt和Titman估计这种存续偏差非常小,在衡量共同基金的年均收益时仅仅会带来0.1-0.4%的误差。事实并非如此,Malkiel比较了1982-1991年十年间所有存续期超过一年和所有在整个十年中得以存续的共同基金的平均年收益(按基金净资产进行加权平均),发现后者的净收益17.09%不但显著高于前者的净收益15.69%,而且高于前者的总收益16.70%(总收益=净收益+佣金之外的费用)——存续偏差的存在,使基金收益被高估达8.9%。Malkiel进而计算了1982-1990年期间所有基金的年均收益率,并比较了各年度中当年存在并于1992年之前终止的基金和当年存在并持续经营至1992年的基金,发现后者的平均年收益率显著高于前者(见表1)。T检验表明,这种显著差异在统计意义上成立。另外,基金的终止率非常大,例如1982年存在并于1992年前终止运营的基金高达17.8%。所以,以前的分析只考虑那些得以存续的基金,必然导致低估存续偏差对计算基金收益的影响,从而高估基金投资者的真实收益。Malkiel在实证分析中选择了1971-1991年间所有存续期超过一年的共同基金,不包括投资于国外证券的基金和投资于特定工业部门的专业基金(例如投资于医药工业股票的基金)。因此,他采用的样本能够有效克服存续偏差。

|

表1 共同基金年收益率的差异 | |||||||

|

年份 |

所有共同基金 |

当年存在并持续经营至1992年的基金 |

当年存在并于1992年之前终止的基金 | ||||

|

平均年收益率(%) |

基金数量(只) |

平均年收益率(%) |

基金数量(只) |

平均年收益率(%) |

基金数量(只) |

终止率(%) | |

|

1982 |

25.03 |

331 |

26.03 |

272 |

20.42 |

59 |

17.8 |

|

1983 |

20.23 |

353 |

21.66 |

296 |

12.80 |

57 |

16.1 |

|

1984 |

-2.08 |

395 |

-1.25 |

331 |

-6.39 |

64 |

16.2 |

|

1985 |

27.17 |

431 |

28.10 |

371 |

21.42 |

60 |

13.9 |

|

1986 |

13.39 |

511 |

14.39 |

425 |

8.45 |

86 |

16.8 |

|

1987 |

0.47 |

581 |

0.92 |

489 |

-1.91 |

92 |

15.8 |

|

1988 |

14.44 |

686 |

15.48 |

586 |

8.35 |

100 |

14.6 |

|

1989 |

23.99 |

720 |

24.91 |

639 |

16.73 |

81 |

11.3 |

|

1990 |

-6.27 |

724 |

-6.00 |

685 |

-11.07 |

39 |

5.4 |

2、基金收益的计算方法

不同学者在基金收益的计算方法上也不尽相同。Grinblatt和Titman在计算基金的季度收益时,假设基金每季度公布的资产组合在当期没有发生任何变化,然后利用CRSP(美国证券价格研究中心)提供的各股票价格计算共同基金所持有的证券组合产生的损益。显然,这样计算不能反映真实资产组合的收益,因为共同基金在买卖证券时所花费的交易成本直接计算在资产净值中,而不反映为经营费用和成本,所以用上述方法计算的近似收益与资产组合的真实收益并不一致,其差额反映了交易成本。Malkiel则使用了LAS(利普咨询公司)提供的季度收益数据。该数据假设投资者获得的所有收益分配都将在除息日依据除息后的净资产值进行再投资。因此,

共同基金收益实证研究的比较分析

1、用CAPM模型研究共同基金的业绩

1982-1991年间,对于所有存续期超过一年的基金而言,其平均年净收益率15.69%显著低于市场平均水平(S&P500指数)17.52%,即使是平均年总收益率也仅仅是16.70%。所以在这段时期内,共同基金在总体上并未获得任何超额回报。为了拓展这一结论,Malkiel进一步用CAPM模型对1972-1991年持续经营达二十年的所有共同基金进行验证,计算表示超额利润的α测度。之所以这样设定样本,是为了保证足够的样本容量——对每支基金有多达80个季度收益数据。

用RFd表示基金收益,RMKT表示市场收益,RF表示无风险收益,可以写出:

RFd-RF=α+β(RMKT-RF)+εFd

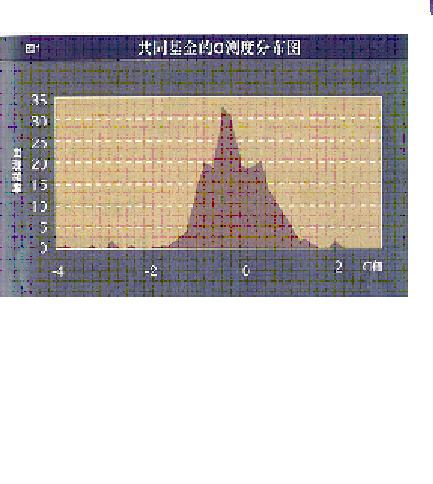

正的α代表基金存在超额利润。Malkiel使用了基金和市场基准的季度收益数据,选择三月期国债利率作为无风险利率,通过CAPM进行参数估计,发现所有样本的α近似服从正态分布,其均值为-0.06%,T检验值仅为-0.21,所以α不显著异于零(见图1)。这说明即使忽略了存续偏差,共同基金也不能在扣除费用后为投资者产生超额回报。然而,这却符合最近的一些研究成果——共同基金至少在总收益上存在超额部分,能够补偿其付出的费用。似乎基金可以凭借在搜集和分析证券定价信息上的优势,为这部分费用获得补偿收益。

分析1982-1991年间所有具有持续经营记录的239支共同基金,可以得出某些相似的结论。由于可以获得这段时期内所有基金的费用率数据,所以Malkiel分别计算了相应于基金净收益和总收益的α。通过选择不同的市场基准(市场证券组合)可以得出不同的结论(见表2)。

|

表2 不同市场基准下的基金业绩 | |||

|

市场基准 |

|

净收益 |

总收益 |

|

Wilshire 5000股票指数 |

α的均值 |

-0.93% |

+0.18% |

|

T检验值 |

-1.78 |

+0.37 | |

|

α显著为正的基金个数 |

3 |

8 | |

|

α显著为负的基金个数 |

12 |

8 | |

|

S&P500股票指数 |

α的均值 |

-3.20% |

-2.03% |

|

T检验值 |

-5.27 |

-3.46% | |

|

α显著为正的基金个数 |

0 |

0 | |

|

α显著为负的基金个数 |

19 |

19 | |

当使用Wilshire 5000股票指数作为市场证券组合时,对应基金净收益的α 均值为负,对应基金总收益的α均值为正,但都不显著异于零。极少数基金的α显著:在使用基金净收益的情况下,显著为负的α比显著为正的α更多(12:3);而使用基金总收益时,它们数量相当(8:8)。

然而,当我们将S&P500股票指数作为市场证券组合时,不仅对应基金净收益的α均值显著为负,而且对应总收益的α均值也显著为负。少数基金的α显著,但都显著为负。

因为Wilshire 5000和S&P500股票指数覆盖了不同的股票,所以出现了上述结论的差异。后者主要包括500家大型上市公司的股票,前者除了包括这500家大公司股票外,还包括4500家小公司股票。因此,这两种指数在不同时期具有不同的表现。从60年代中期至80年代初期,美国股票市场呈现出一种“小公司效应”,即购买小公司的股票比购买大公司股票可获得较高的收益率。研究结果表明:短期看来,小公司股票的收益率有时低于大公司的股票收益率;但长期看来,小公司股票的收益率显著地高于大公司的股票收益率。1981年,Banz在《金融经济学刊》发表《公众股市值与收益率的关系》一文,他对纽约证交所上市公司股票的研究表明:20%股票市值最小的企业的收益率十分显著地高于20%股票市值最大的企业。1993年,Elton等人用CAPM研究了1965-1984年间S&P500指数和几种小公司股票指数的表现。他们选择S&P500指数作为市场基准,发现对应于小公司股票指数存在正的α。然而在1980年之后,小公司的表现出现滑坡,小公司股票指数也弱于S&P500指数。例如,从1982到1991年,Wilshire 4500股票指数(包括Wilshire 5000指数中的4500个不属于S&P500指数的小公司股票)比S&P500指数每年的涨幅要小。所以在80年代以后,如果用包含诸多小公司股票的指数(例如Wilshire 5000)来衡量时,共同基金的业绩看来更好。反之,如果我们将S&P500指数定为市场证券组合,则会发现基金业绩不论扣除费用与否,都比不上指数。

纵观这两个时期,如果我们使用两个市场基准——例如1965-1981年使用Wilshire 5000指数,1982-1991年使用S&P500指数,那么对于共同基金而言,无论扣除费用与否,都存在负的α。换言之,基金的业绩始终不如市场平均水平。

不仅如此,应该注意到Malkiel为了分析十年的结果,将样本限制为得以存续的业绩优良的共同基金。由于存续偏差的存在,基金的总体业绩被高估了。然而,即便在高估的情况下,基金的业绩仍旧比不上市场平均水平。结合Jensen对1945-1964年间基金收益的研究成果,可以得到以下结论:从1945到1991年,共同基金没有能够打败“随机游走”的市场。

前面的分析基于CAPM模型。然而,Fama和French 1992年的一项研究表明:在普通股的一个大样本中,收益和CAPM用于衡量风险的β测度之间并不存在长期的联系。因此,Malkiel也研究了1971-1991年间共同基金的收益,看它们是否支持CAPM所表述的关系。他采用了以下方法:首先对单个基金的收益率与市场指数的收益率进行时间序列的回归,使用“一次回归”方程:

Rit=αi+βi(RMKT-RF)+εit

确定了各基金的β系数之后,将β作为检验的输入变量对单个基金的β系数与收益再进行截面回归,使用“二次回归”方程:

Ri=Υ0+Υ1βi+μi

在参数估计的结果中,截距Υ0应等于无风险利率RF,斜率Υ1应等于市场风险贴水RMKT-RF 。

通过回归发现,共同基金在不同时期的β具有相对稳定性。因为基金具有比较确定的经营目标和策略,所以分别用70年代数据和80年代数据计算的各基金的β之间具有较强的相关性(其T检验值高达10.5,说明各基金不同时期的β之间高度相关)。

然后,Malkiel用1971-1991年的数据在三种不同的市场基准下,回归得到各基金的β;但是在以各基金的年均收益为被解释变量的二次回归中,R2 =0.00,β的系数Υ1也毫不显著。考虑到样本误差会使单个基金的β在度量上发生错误,从而削弱二次回归中平均收益与风险的关系,他进而将基金按β值的相近程度(根据β的十分位数)进行细致的分组,并将它们构成资产组合,然后以资产组合为单位进行二次回归,发现β 和收益仍然不存在任何关系。所以基金的β不能产生相应的风险溢价;投资者将发现,购买风险较高的共同基金并不能给自己带来超额利润。

2、共同基金费用率的分析

通过上面的分析可以看出,共同基金的总收益并不存在超额部分,以补偿它们所付出的管理费用。为了考察基金收益和管理费用之间的关系,Malkiel分别进行了单因素和多因素的截面回归。样本是1982-1991年持续经营达十年的所有共同基金。收益采用基金的年均收益率,费用采用基金的年均费用率。在单因素回归中,以基金的年均净(总)收益率为被解释变量,以年均费用率为解释变量;在多因素回归中,被解释变量不变,解释变量分别为咨询费用率和咨询费以外的其它费用率(例如广告、会计等费用)。

样本中共有239支基金的数据,其中有9支基金的费用率超过2.5%,远大于所有基金的平均费用率(约为1.0%),所以先将这9个异常数据剔除,然后进行回归分析。

单因素回归的结果表明,基金总费用率与基金净收益率显著负相关。费用率的系数为-1.92,表示费用每增加1美元,将导致净收益减少1.92美元。因为基金的某些成本(例如共同基金在买卖证券时所花费的交易成本等)并不计入经营费用,而这种隐含成本又与经营费用在一定程度上正相关,所以经营费用的增加反映到净收益的减少上往往存在一种乘数作用。

多因素回归的结果表明,基金净收益与咨询费用率正相关,与其它费用率负相关。但前者的正相关性并不显著。投资咨询费被用于激励基金管理者收集、分析各种信息,作出妥善决策,谋求基金收益的最大化。所以咨询费的付出理应换取基金净收益的提高。然而,事实证明这种正相关性并不显著,也就是说投资者为获取投资信息而付出的费用并未得到相应补偿。

“点金之手”现象及

相应的投资策略模拟

1、共同基金业绩的持续性

所谓“点金之手”现象是指共同基金的业绩具有持续性,业绩优于平均水平的基金将持续保持其超额利润。近期的一些研究也表明,基金中存在着这种“强者恒强”的规律。

但是,以往的研究所使用的数据一般存在比较严重的存续偏差,市场的选择淘汰了经营失败的基金,从而使那些得以存续的基金显示出业绩上的持续性;“强者恒强”也许仅仅反映了市场选择的规律,并不能说明基金经理个个具有“点金之手”。另外,基金具有分散投资的特点,可以假设许多基金持有的资产近似于市场证券组合,在这种情况下它们的总收益大致相当。由于基金的费用率彼此不同,所以其中费用率较低的基金的业绩将持续优于其它基金,这也使基金收益产生一定的持续性。

Malkiel根据Goetzmann等人的方法,用自己的数据对基金业绩的持续性和可预测性作了研究。他将基金定义为两类:一类是胜者,它们的当年收益率高于基金的平均年收益率;反之为败者(另外一种定义的方式是以基金的平均年收益率为基准,利用CAPM估计代表各基金超额利润的α,α为正的是胜者,反之为败者)。结果表明,在70年代收益的持续性较为显著,点金之手——基金持续获胜,比当年获胜而下一年随即失败发生的频率更高。他构造了随机变量

Y-np

Z = ————1/2

[np(1-p)]

其中p是基金当年获胜并在下一年能够继续获胜的概率,n为基金总数。如果业绩的持续性并不存在,那么p的期望值应该等于1/2。假设基金之间相互独立,则表示持续获胜的基金个数的随机变量Y服从二项式分布b(n, p)。因此,当n足够大(n≥20)时,Z近似服从标准0-1分布。通过对持续获胜的显著性进行z检验发现,除1972和1974年不显著外,其余各年度都相当显著。在整个70年代,接近2/3的基金显示了业绩的持续性。

该结论在80年代明显弱化。z检验表明,在1980-1990的十一年中,仅有4年显示了业绩的持续性较为显著,却有3年显示了业绩反转的显著性——在1980、1987和1988年,大量基金在当年获胜而下一年失败,其余4年则均不显著。在整个80年代,基金持续获胜的比例(51.7%)仅比随机结果(50%)略高一点。

所以70年代基金收益存在的持续性和可预测性在80年代并不成立,特别是在1986年以后,基金的业绩更频繁地发生反转,显示出更大的随机性。

前面的分析假设基金之间相互独立,但是同类基金的经营业绩往往在一定程度上近似。例如,当“成长型”股票表现不错时,同期的成长型股票基金也将相应地取得良好业绩。所以为了消除基金间的互相关性,Malkiel对所有基金加以分类(例如成长型基金,收入型基金等),每类基金使用各自的基准(一类基金的平均年收益)。尽管许多类中基金的数量不够,无法进行统计检验,但在基金数目较多的类中可以得出与前面同样的结论。而且,用基金的季度收益或两年的收益数据进行分析也是一样。

2、投资策略模拟

70年代和80年代初期,基金业绩显示了相当显著的持续性,但这种持续性在经济意义上是否仍然显著呢?即投资者是否能够形成一种共同基金购买策略,从而获得超额利润。1993年,Hendricks等人宣称,基于基金业绩的持续性制定投资策略,可以带给投资者高达5%的年均超额利润。对此,Malkiel也对许多投资策略进行模拟并得出以下结论:基于基金业绩的持续性制定的多种投资策略在70年代能够产生超额回报;但在80年代,即便不考虑销售佣金和赎回佣金,这样的策略也不能奏效——没有一种能够获得高于市场平均水平的收益。

他进而展示了两种模拟策略的结果。投资策略A是购买业绩最好的基金,投资策略B是购买Forbes杂志的上榜基金。

根据策略A,投资者在每年初对基金的上年业绩进行排序,然后更换自己所持有的基金,以便持有上年度业绩最好的10支、20支、30支或40支基金。在计算收益的过程中不考虑销售佣金和赎回佣金。结果发现,1973-1977年,投资策略A带来的年均收益高于4%,而同期S&P500指数年均收益仅为-0.18%;1978-1981年,模拟年均收益高达25%,是同期S&P收益的2倍;然而,1982-1986年,模拟年均收益降至与S&P收益大致相同;1987-1991年,模拟年均收益继续下降,已经低于S&P指数的年均收益。

如果投资者在1980年购买了在整个70年代表现最好(年均收益最高)的20支基金,那么在下一个十年,这些基金的表现既不如所有基金的平均水平,更比不上S&P500指数(见表3)。这说明,从长期来看,共同基金的收益也不具有持续性。

|

表3 70年代表现最好的20只基金在80年代的业绩 | ||||

|

共同基金名称 |

1970—1980年 |

1970—1980年 | ||

|

排名 |

平均年收益率(%) |

排名 |

平均年收益率(%) | |

|

Twentieth Century Growth |

1 |

27.12 |

151 |

11.24 |

|

Templeton Growth |

2 |

22.34 |

101 |

12.68 |

|

Quasar Associates |

3 |

20.56 |

161 |

10.99 |

|

44 Wall Street |

4 |

20.13 |

260 |

-16.83 |

|

Pioneer II |

5 |

20.12 |

112 |

12.49 |

|

Twentieth Century Select |

6 |

19.95 |

17 |

15.78 |

|

Security Ultra |

7 |

19.74 |

249 |

2.22 |

|

Mutual Shares Corp. |

8 |

19.52 |

29 |

15.23 |

|

Charter Fund |

9 |

19.50 |

97 |

12.78 |

|

Magellan Fund |

10 |

18.87 |

1 |

21.27 |

|

Over-the-counter |

11 |

18.13 |

210 |

9.24 |

|

Amer.Cap.Growth |

12 |

18.11 |

243 |

4.90 |

|

Amer.Cap.Venture |

13 |

17.97 |

136 |

11.75 |

|

Putnam Voyager |

14 |

17.41 |

65 |

13.88 |

|

Janus Fund |

15 |

17.29 |

18 |

15.74 |

|

Weingarten Equity |

16 |

17.28 |

30 |

15.21 |

|

Hartwell Leverage Fund |

17 |

16.92 |

222 |

8.44 |

|

Pace Fund |

18 |

16.82 |

50 |

14.53 |

|

Acorn Fund |

19 |

16.50 |

147 |

11.36 |

|

Stein Roe Special Fund |

20 |

15.75 |

48 |

14.54 |

|

20只基金的平均收益率 |

19.01 |

10.87 | ||

|

所有基金的平均收益率 |

9.74 |

11.56 | ||

|

S&P500指数的平均收益率 |

8.45 |

13.87 | ||

|

基金总数(只) |

211 |

260 | ||

然而,纵观整个20年的基金年收益数据,可以发现有11年存在显著的业绩持续现象(当年获胜并在下一年继续获胜),有15年胜者的重复比例高于50%。并且在整个20年中,投资者如果坚持策略A,年均收益将高出S&P500指数3%。

尽管如此,这并不能真正说明基金业绩具有持续性,并能够据此形成有效的投资策略。应该注意到,(1)上述3%的超额回报并不能平稳获得,基金的业绩不断滑坡,到80年代已低于市场平均水平;业绩的持续性也显著弱化,70年代存在的持续性到80年代已经消失。(2)即使在70年代,策略A也未必能够奏效。因为根据该策略,投资者必须不断更换自己所持有的基金,而许多绩优基金具有高达8%的销售(或赎回)佣金。 数次换手之后,投资者获得的有限超额利润将损失殆尽。(3)为了考察基金业绩的持续性,Malkiel选择的样本只包括那些从基期开始一直存续的基金。考虑到存续偏差,投资者事先并不知道自己所持有的基金是否会因为经营失败而被终止,所以投资者根据策略A而实际购买的基金有可能被市场淘汰,其实际收益将比模拟结果要低。

投资策略B要求投资者购买Forbes杂志的上榜基金。Forbes杂志评选的共同基金不仅需要具有优秀的长期业绩(通常用10年的总收益衡量),还需要具有业绩的稳定性:无论在牛市还是熊市中,都要对基金的收益加以考察,而且基金在熊市中的表现至少要高于平均水平。所以,这种方法剔除了那些风险较高的基金,保证上榜基金具有稳定而优秀的长期业绩。

对策略B加以模拟发现:1975-1982年,模拟年均收益(16.57%)显著优于S&P500指数(13.32%);而1983-1990年,模拟年均收益(10.46%)远低于S&P500指数(16.43%)。纵观整个16年中,根据策略B进行投资,其年均收益(13.48%)仍然不如S&P500指数的收益(14.86%)。

所以,许多根据基金业绩持续性制定的投资策略,在70年代能够生效,但进入80年代以后就失去了作用。这与基金业绩的持续性在不同时期发生的变化是一致的。

结论

无论是经济学还是金融学中,大概还没有其它理论象效率市场假设这样被广泛地验证过。首先是弱型有效假设的实证研究。60年代,Fama使用随机游走模型研究道琼斯工业平均指数中30种股票价格的变动行为;更为近期的实证研究则已经使用了种种替代性的技巧和数据集,运用更复杂的计算机模拟技术对股票价格模式进行分析,以技术分析为基础实施各种交易策略并考察策略能否形成超额回报。对于半强型有效假设,许多学者就公开发表的企业或国家政治、经济政策等信息(如股票拆细、兼并公告、利率调整等)进行分析,以确定市场价格对新公开信息的调整速度。最后,对于强型有效假设,也有一些研究从信息对称性的角度进行实证分析。

然而,近年来关于共同基金的一些研究向效率市场假设提出了挑战。共同基金因其专家管理、分散投资等特点,一直被认为在收集分析信息和作出妥善决策上具有特殊优势。近期的实证分析也表明,共同基金以其内在效率机制击败了“随机游走”的市场。而且,基金的业绩显示出持续性(时序相关),现在的强势基金在未来也会保持其良好业绩,市场呈现出一种“强者恒强”的局面,似乎许多基金经理具有“点金之手”。所以有人提出,根据基金业绩的持续性可以形成有效的投资策略,它将给投资者带来可观的超额利润。

Malkiel的研究得出了完全不同的结论。他重新审视了1971-1991年间投资于共同基金的收益情况,发现许多学者显著高估了基金的实际收益。他们的研究仅仅包括得以存续的基金,而忽略了那些已经终止的基金。采用这样的数据计算出的收益具有显著的“存续偏差”。因此,他考察了1971-1991年中所有存续期超过一年的共同基金,发现基金的总收益和扣除管理

费用后的净收益都低于市场平均水平。他进而通过CAPM模型研究共同基金的业绩。结果表明,即使是那些经过市场选择而得以存续的基金也没有获得任何超额回报;只要选择合适的市场基准,这些基金甚至在总收益上都始终不如市场平均水平。对基金收益和管理费用的回归发现,投资者不仅为付出管理费用而降低了自身的回报,甚至为获取投资信息而付出的咨询

费也没能在收益上取得相应补偿。另外,对基金业绩持续性的检验表明,70年代基金收益存在的持续性和可预测性在80年代并不成立,特别是在1986年以后,基金业绩更频繁地发生反转,显示出更大的随机性。所以,根据基金业绩的持续性制定的多种投资策略尽管在70年代能够产生超额利润,但在80年代,即使不考虑销售佣金和赎回佣金,这样的策略也不能奏效。即便在存在业绩持续性的70年代,对于承担交易成本的投资者而言,也几乎不存在有利可图的投资策略。

通过比较分析不难看出,投资于共同基金的各期收益在70年代呈现出一定的相关性,然而与其说这种相关性否定了市场的弱型有效假设,还不如说市场的选择机制使强者得以保留,保证了资源配置的有效性。80年代之后,基金的各期收益显示出更大的随机性,根据基金的历史记录不能形成任何有利可图的投资策略。共同基金的收益所表现出的随机游走特征从一个侧面巩固了美国证券市场的弱型有效假设。

市场上存在大量的公开和非公开的信息,证券价格对这些信息的反应速度和程度表现了市场的相应效率水平。通过分析可以发现,即使是在收集和分析信息上具有特殊优势的共同基金也始终不能获取高于市场平均水平的收益,甚至连基金为搜集证券定价信息而付出的咨询费也没能在收益上取得相应补偿。这从另外一个侧面显示了美国证券市场具有显著的效率。

因此在文章的结尾我要引用Malkiel的一句话,“不要相信什么‘点金之手’,去买低费用的指数基金吧!”