国债市场连接宏观经济与微观经济,从国债市场的运行状况可以看出政府财政分配政策与货币调控政策的动态,可以洞察金融业经营与投资偏向,分析1997年国债市场运行态势和1998年前景可以同时获得这些方面的信息。

1997年国债市场分析与1998年展望

袁 东

1997年的国债市场及其特点分析

一、国债一级市场

1.国债规模有大幅度增加。根据年初经全国人民代表大会审议通过的《关于1996年中央和地方预算执行情况及1997年中央和地方预算草案的报告》,1997年中央财政向国内外发行各种债券额度为2485.54亿元,增长幅度为26.32%;占中央财政支出5323.84亿元的46.69%,比上年的40.46%增加了6.23个百分点,债务依存度提高了:占中央财政总收入4753.84亿元的52.29%,比上年的46.27%增加了6.02个百分点;是当年各项税收收入的60.18%,是消费税与增值税的78.83%,是企业所得税的555.4%。

就1990年以来情况看,国债发行规模的变化趋势会更清楚:增长速度较大。1990~1997年国债发行规模年均增长26.65%,比同期全国财政总支出的年均增长幅度11.43%高出15.22个百分点,比全国财政收入的年均增长幅度11.40%高出15.25个百分点:占全国财政支出的份额也由1990年的12.17%上升到了27.72%,翻了2倍还多。因此,仅仅相对于财政收支来看,国债发行规模增长迅速,尤其相对于中央财政的总收支看更是有显沉重。这其中的原因是多方面的,但有一点不可否认,就是进入90年代后,财政的债务本息支付任务沉重,年度还本付息额占年度国债发行额的比率由1990年的50.71%,增长到1997年的78.81%,增长了28.1个百分点,即到1997年后近4/5的债务收入是用于抵偿旧债,所以,当年2485.96亿元的额度用于归还国内外债务本息1959.08亿元,弥补赤字570亿元,扣除上年结转的43.12亿元债务收入得出的计划数。这种情况不能不说明我国的债务管理水平还有待提高,在尽量做到债务负担均衡化方面尤其需要努力,也说明控制债务规模的必要性。

值得注意的是,1997年的人代会上,李鹏总理的《政府工作报告》已明确列明控制债务规模,减少对债务收入的依赖。这实际上是敦促对各种税利征管的加强,集中主要精力开源节流,使财政政策着眼点和在经济运行中的效果更加合理与有效。所以,对于控制债务规模也应当辩证地看待,即应与“重建财政”工作结合起来,因为明显的事实是,财政占国民收入的比率和中央财政占全国财政收入的比率仍显偏低,国债发行额度占GDP和居民储蓄存款余额的比例仍非常低,1997年的这两项指标分别为3.4%和5.8%(GDP为1997年计划数,居民储蓄存款余额为1997年6月底的数),说明国民经济的应债能力还很有潜力。

2.1997年的国债品种结构。到1997年9月底除已经发行过5亿马克的欧洲债券外,财政部发行的人民币国债达12504亿元(按面值计算,实际筹资额要小,因为部分债券以贴现方式发行),人民币国债的1997年额度已经用尽,发行计划的完成没有任何问题(其中有400亿元不可流通凭证国债的发行期到12月31日)。

1997年共计发行6次国债。其中1月22日至2月17日发行了259.38亿元(面值,以下同)2年期贴现式国债;3月1日至9月20日发行了1230亿元不可流通的凭证式国债(含2、3、5年期三种);5月1日至12月31日发行了400亿元3年期不可流通的凭证式国债;9月5日到24日发行了130亿元10年期可流通国债;9月22日至10月21日向城镇养老保险基金和待业保险基金发行了30亿元5年期不可流通的私募定向债券。

|

1997年人民币国债发行情况一览表 单位:亿元 | |||||||||

|

券种 |

期限(年) |

发行 日期 |

计息日 |

计划 发行数 |

实际 发行数 |

发行 价格 |

中标价 |

发行 利率% |

备注 |

|

记帐式 (一期) |

2 |

1月19日 |

1月22日 |

200 |

259.39 |

82.39 |

多种价格 |

10.69 |

贴现, 招标 |

|

凭证式 |

2 |

3月1日 |

购买日 |

250 |

250 |

100 |

|

8.64 |

不上市 |

|

凭证式 |

3 |

3月1日 |

购买日 |

730 |

730 |

100 |

|

9.18 |

不上市 |

|

凭证式 |

5 |

3月1日 |

购买日 |

250 |

250 |

100 |

|

10.17 |

不上市 |

|

无记名 (一期) |

3 |

5月1日 |

5月1日 |

400 |

400 |

100 |

|

9.18 |

可流通 |

|

凭证式 |

3 |

9月1日 |

购买日 |

400 |

400 |

100 |

|

9.18 |

不上市 |

|

记帐式 (二期) |

10 |

9月5日 |

9月5日 |

130 |

130 |

100.5-101 |

多种价格 |

9.78 |

收益率 招标 |

|

定向 债券 |

5 |

10月22日 |

购买日 |

30 |

30 |

100 |

|

8.80 |

不上市 |

|

注:发行额按债面值计算的. 资料来源:《中国证券报》1997年有关月份。 | |||||||||

由此可见,1997年的国债品种结构呈现以下特点:

一是国债发行次数下降了,每次发行量增加了。1997年共计6次国债发行,比上年少4次,但平均每次发行量1293亿元,比上年的400亿元多出893亿元。这说明国债的发行集中度又提高了。尽管1293亿元凭证式国债原计划是分散在3月1日至10月20日的7个月陆续发行完毕,但发行频率的减少和一次发行量的增加对社会资金流量的影响、其它金融市场的运行、财政预算资金周转成本以及利率等指标的震动相对于频率较大,一次发行量适中的情况来讲还是大得多,这应引起今后债务管理者的注意。

二是不可流通国债发行份额增大,国债的整体流动性下降。全年不可流通的凭证式国债发行额为1723亿元,占到近70%,进入二级市场的可流通国债只有1月、5月和9月份发行的2、3和10年期三个券种(共计790亿元)。这至少说明,债券品种结构的设计本身就制约了总体流动性,因为债券作为一种金融商品,其生命力的基点在于其流动性,除了财政分配以外的各种国债功能的开发与释放也依赖于其流动性,而可流通债券份额的下降(1996年的这一份额为85%),显然难以谈得上债券流动性的提高,国债各种功能的开发与发挥也不能不受此制约。

更值得注意的是,基于我国发行的凭证国债的特点,即不能上市流通,主要由各家商业银行的网点发售,购买者不想持有时可中途到原购买网点提前兑取,但因提前兑取时财政部没有相应兑付资金拨付,实则是由各商业银行贴现,尽管规定各商业银行可以再将债券卖给投资者,但它毕竟不是二级市场上的交易,所以,如果年度国债发行规模内该种债券过多,将会冲击货币政策,增加商业银行的压力。进一步的原因是,凭证式国债皆是中长期限,如果遇上通胀压力上升,债券持有者势必纷纷向银行贴现这种债券,基于当初发行政策的规定,商业银行必须办理,由此释放一部分信贷资金,增加货币流通量便不可避免,与届时的紧缩性货币政策的冲突是显然的。再者,如果市场需求不是很理想,基于财政资金周转的用款需要和发行期的限定,很难说不会发生承销银行用信贷资金垫支缴款的现象,这不仅不利于回笼社会闲散资金,而且也与适度从紧的货币政策之要求不符。

三是期限品种减少了,主要集中于2~5年的中期结构。1997年发行的国债仅包括2、3、5与10年期4种,平均期限为3.32年,其中3年期的份额为61.09%,2年期的占20.32%,5年期的占11.18%,10年期的仅占5.19%。自从1981年恢复发行国债以来,在期限设计上基本偏重于3年,1981~1996年国债的平均期限为3.5年,到1997年进一步缩短了。期限结构的单调和过于偏于3年期,一直是债务管理的老问题,如果这种状况不予改变,偿债负担便很难做到均衡,也不利于通过国债市场的发展形成我国的基准利率体系。

3.1997年国债发行方式及其特点。1997年与1996年相比,国债发行方式有所变化,1996年的10次国债发行中有8次是引用招标方式,共计发行了1916.34亿元,占当年规模的85%;而1997年的绝大部分国债发行是利用承购包销的方式进行的,包括分别于3月与9月份开始发行的1230亿元和400亿元凭证国债,以及5月份发行的400亿元无记名(有纸)国债,占当年规模的80%多,只是在2月份和9月份分别发行了259亿和130亿元2年、10年期国债采用了招标方式。这种发行方式上的变化,反映了以下几个问题:

一是市场化发行方式的全面推进尚需整个金融经济体制改革进程的配套。招标拍卖机制是国债发行走向市场化所必需的手段,但由于我国的利率体系尚未市场化,包括银行与非银行金融机构在内的各类金融机构的总资产已达13.28亿元(1997年6月底的数),基本上是官方管制利率状态下形成的资产,而1997年的国债发行量仅占这庞大金融资产的1.85%,很难设想仅以如此少量国债发行的市场化带动整体金融资产价格走向市场,或者说,如果国债发行不注意与整体金融经济改革相配套,与整个金融市场过于脱离而孤军深入,尽管每期国债发行收益率与二级国债市场上的收益率大体适应,但也只能造成两个明显的后果:与目前政府的利率政策相背,导致国家财政筹资成本相比商业银行吸储来讲较高(当然,即使不采取招标方式,在我国也有体制因素的惯性影响),这又往往成为宏观经济政策协调中争论的焦点问题,反过来又影响到国债发行机制的稳定性,1997年与1996年对比的情况就有力地说明了这一点。然而,通过招标拍卖制度,体现了国债的商品属性,为中国基准利率市场的形成奠定了基础,这应当是今后的方向,只不过应该注意政策间的协调,尽量减少因政策间的背离所形成的成本。

二是国债投资的主体定位决定着发行方式的选择。如果是一个较为完善的国债市场,国债投资主体会主要界定为机构,则国债的发行方多为市场化程度较强的招标拍卖机制。但在我国的目前,很难与发达市场相类比,国债还是普通家庭部门和个人的习惯性投资对象,购买欲望较强,在缺少规范性投资基金制度下,个人只能从作为债券承销商的金融机构购买国债,然而1996和1997年招股发行情况表明,产生的发行收益率比银行储蓄存款利率高,并且还可用于二级市场炒作和融资,因而承销商不会积极向社会销售,个人也就很难买到债券,由此引发的社会反响和国债发行主要是为了集中家庭闲散资金的指导思想,使得1997年的政策将国债投资主体界定为主要是个人。所以,其中近70%的年度规模是采取承购包销发行方式,主要由银行利用储蓄网点在3~7个月的时间里连续向社会发售凭证式国债。

三是就年内可流通的3种国债发行与上市交易价格对比看,招标方式产生的国债收益率相对较高。1997年的可流通国债包括2年期贴现式、3年期无记名和10年期附息债券,2年期和10年期均采取美国式多种收益率招标方式发行,3年期通过承购包销方式发行。2年期国债发行价格为82.39元,发行收益率为10.69%,但上市后三个交易日内的场内分销价格分别为82.64、82.65和82.8元,收益率分别为10.92%、10.93%和10.79%,均高出招标结果;9月份发行的10年期国债的发行收益率为9.78%,但上市后两天场内交易价格为102.2和102.9元,收益率高于招标发行收益率,而带有行政性定价的3年期无记名国债的票面利率为9.18%,在其上市后的价格低于面值,比如头三个交易日内的价格分别为97.65、97.71和97.99元,收益率分别为10.5%、10.46%和10.36%,交易价格低于发行价100元。这说明,承销方式下的行政性定价往往偏低,致使上市后的收益率上升;而招标方式下产生的债券价格偏高,上市后的收益率相比中标收益率下降。从而也进一步说明,行政性发行方式的合理性欠佳,也反映了目前的金融经济条件下,招标方式也不见得就十分有效,或者说,招标机制需要进一步完善。

二、1997年国债二级市场运行分析

1997年的国债二级市场变化较大,其中的变化涉及到整个证券金融市场和政策指导方面的变动。

|

1997年6月16日商业银行撤出上海证券交易所前后国债、股票价量变动 单位:亿元 | ||||||||||

|

月份 |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 | |

|

国债 |

总交易额 |

1882 |

811 |

1902 |

1791 |

1725 |

881 |

716 |

789 |

856 |

|

其中回购交易额 |

1594 |

654 |

1579 |

1464 |

1526 |

637 |

518 |

603 |

660.44 | |

|

91天回购收益率 |

12% |

12.50% |

15.80% |

11.70% |

13% |

12.80% |

10.60% |

11.15% |

9.20% | |

|

股票 |

交易额 |

589 |

675 |

1955 |

2495 |

2074 |

1327 |

1039 |

841 |

783 |

|

综合股价指数 |

964.74 |

1040.27 |

1234.62 |

1393.75 |

1285.18 |

1250.27 |

1189.76 |

1222.06 |

1093.38 | |

|

注:回购收益率与综合股价指数均为月末收盘价。 资料来源:上海证券交易所 | ||||||||||

|

1997年1—9月份上海、深圳两交易所国债交易情况对比 | ||||||||

|

交易所 |

指标 |

股票 |

基金 |

国债 |

国债现货 |

国债回购 |

金融及其它 |

合计 |

|

上海证券交易所 |

交易额 (亿元) |

11776.47 |

189.66 |

11354.7 |

2118.69 |

9236 |

439.38 |

23760.51 |

|

份额 |

49.56% |

0.80% |

47.795% |

8.92% |

38.87% |

1.85% |

100% | |

|

深圳证券交易所 |

交易额 (亿元) |

13829.49 |

507.72 |

1037.94 |

109.88 |

928.05 |

|

15375.15 |

|

份额 |

89.95% |

3.30% |

6.75% |

0.71% |

6.04% |

|

100% | |

|

资料来源:上海证券交易所、深圳证券交易所 | ||||||||

1.国债二级市场交易组织形式的变化:商业银行的国债交易由证券交易所转入银行间同业拆借网络支撑的系统内交易,形成了场外和场内交易共存的市场格局。按中国人民银行的规定,截止1997年6月6日,所有商业银行的国债交易同时进入位于中国外汇交易中心内的同业拆借网络所支撑的无形电脑系统内,形成了所谓的“银行间债券市场”(当然,这一市场还交易政策性金融债券和中央银行的融资券),并于6月16日起正式运行。这对于国债市场和包括股票在内的其它有价证券市场都是一次很大的结构性调整,也是对货币市场与资本市场关系的一次界定,从此证券交易所内不再有商业银行这一类会员。

银行间债券市场主要是进行国债现货与回购交易。回购的期限包括7天、14天、21天、1个月、2个月、3个月和4个月,最长不得超过4个月;现货交易采用询价和逐笔成交的方式,不同于交易所内的撮合交易;进入该网络的交易商仅限于全国银行间同业拆借市场的成员(不含各地的融资中心),首批进入的是27家商业银行,以后将陆续进入的也仅是各地的城市合作银行;由银行同业拆借网络作为报价系统,传递行情和成交信息;由中国人民银行和财政部共同组建的中央国债登记结算公司作为这一市场的国债托管、结算的后台服务系统,因而原来各商业银行托管于证券交易所属下的登记结算公司的债券须全部转托管到中央国债登记结算公司,仅在6月6日至当月18日间,就有18家商业银行要求转托管国债371亿元(面值)(期间实际转托管156亿元)。于是,国债二级市场就形成了由上海证券交易所、深圳证券交易所、银行间债券市场、分散的场外柜台交易等形式组成的格局。

对国债二级市场作这一调整的原因主要是为了切断银行信贷资金进入股市,防止所谓的资本市场风险传导给货币市场。围绕这一点,也产生了商业银行能否参与国债市场的争论。的确,商业银行参与场内国债交易,一是为了资产组合调剂,二是为了能够运用资金。由于银行储蓄增长较快,企业效益不理想、拖欠贷款本息严重,致使银行有通过国债市场运营资金的内在冲动,尤其是国债回购交易,在证券交易所内与银行交易的基本是场内的证券公司、信托投资公司等证券金融机构,这类机构因缺乏正常的融资渠道而又基于股市投机利益引诱对资金需求较大,即主要目的是集中足够量资金认购新发股票和在二级市场上投机,因而就使场内银行会员的资金通过国债回购进入股市。实际上,从1996年初以来,证券交易所的股票与国债交易所的价量呈高度正相关关系看,也有力地说明了这一点。比如,1997年1~5月上海证券交易所的国债回购交易额分别是1594.37,653.66、1579.39、1463.72、1526.39亿元,国债回购收益率居高不下,与此同时股票交易额也由1月份的589亿元增加到5月份的2074亿元,综合股价指数由1月份的964.74点上升到5月份的1285.18点(月末收盘价),原因就是股市的活跃伴随着证券金融机构通过国债市场从银行融入大量资金支撑,于是国债价量上升。而商业银行从交易所撤出后国债交易的价量开始下降,上证所国债交易规模由5月份的1725亿元下降到6月份的881亿元,下降了50%,7月份又下降为716亿元,8月份也仅为789亿元,相当于5月份的45.7%;91天国债回购收益率月末收盘价由5月份的13%下降到6月末的12.8%、7月份的10.6%和8月份的11.15%;与此同时上证所股票交易价格也开始下降。因此,国债市场组织结构的调整确实能够抑止相当一部分银行信贷资金流入股市。

然而,银行间债券交易市场自6月16日正式运作以来,交易比较清淡,尚未形成规模,作用甚微。6月16日至9月底,这一市场国债交易额共计104.15亿元(其中国债现货5.69亿元,回购交易98.45亿元),日均交易额仅为3.47亿元,很多交易日内根本没有交易,如此,也就谈不上对银行资产组合和流动性管理发挥作用的问题。主要原因是这一市场尚缺乏一些基本的要素。一个完善的市场应当是价格随行就市、有众多不同参与者和结构合理的市场,而银行间债券市场在1997年仅仅是27家商业银行,即使范围再予扩大,也仅是商业银行,参与者的性质和需求偏好是一致的,有显单一,没有需求偏好的差异,也就难以有交易的意向,市场自然形不成规模,况且银行如果想进行资金头寸调剂,会通过同业拆借市场进行纯粹信用形态的资金拆借,债券回购交易在这里的作用不大。

即使如此,从国债市场的建设而言,银行的国债交易进入由电子网络作为报价系统支撑的场外市场交易,无疑是打破了近几年我国国债交易基本集中于证券交易所尤其是上海证券交易所交易(占98%以上)的单一格局,这对于市场结构的调整和优化应当是一个良好的开端和契机,因为这实际上是现代意义上的较规范的场外债券市场建设的第一步,不但有利于形成竞争性的市场组织结构,提高国债交易效率,而且有利于大型机构投资者(主要是商业银行)对债券进行大宗交易的需求。其实,国债的投机性较小,价差变动不大,没有必要象股票那样必须主要集中在证券交易所交易,因而更多的是一种场外交易工具。银行间债券市场,借助同业拆借网络作为报价系统,由中央国债登记结算公司作为交易“后台”,采取逐笔交易方式这已经是一种典型的场外交易制度,这不但对国债市场,而且对整个中国的场外证券市场建设都是有积极意义的。

2.1997年国债交易规模分析。由于从1995年以来一直对原在场外柜台和各地证券交易中心的国债回购交易债务进行清理,致使这些交易场所的国债交易几乎断绝,所以,1997年国债交易仍主要发生在上海和深圳两家证券交易所。1~9月份,两家证券交易所累计成交国债12392.64亿元,占场内包括股票在内的全部有价证券交易额的33.15%,国债的周转率5.29次,其中国债现货交易2228.57亿元,国债回购交易额10164.05亿元。两家交易所的情况分别是:上证所在9月份累计交易国债11354.7亿元(其中现货2118.69亿元,回购9236亿元),深证所国债交易1037.94亿元(现货109.88,亿元回购928.05亿元)仅相当于其股票交易额的7.51%。所以,国债交易仍是以上海证券交易所为主。仅从交易规模上看,比上年同期有所增加,表明债券的流动性提高了,交易商对国债的利用程度增大了,但从现货和回购交易对比看,主要是金融证券机构利用国债作为融资工具,用于融入资金。

3.1997年国债交易价格及其收益率分析。在市场上交易的国债1997年共有9只,在这两家证券交易所共有3、7、14、28、91和182天六个期限品种的国债回购交易。由于1997年进入二级市场的国债量减少,商业银行退出交易所以及有些券种的行政性发行定价等原因,致使价格变动较大;但又因整个中国利率体系市场化进程的制约,上海证券交易所内国债交易价格及其收益率的变动仍不失为目前较具参考意义的市场性较强的利率指标,或者说,通过对场内国债收益率的分析可以用来作为预测市场利率态势的依据,这可以从以下几个方面进行分析。

(1)从时点观察收益率的期限结构。表6是截止1997年9月底上海证券交易所国债交易收益率及其剩余年限对照表。可见,从某一个时点上观察国债交易收益率的期限结构曲线,发现有些期限相同或期限较短的债券收益率高于期限较长的债券,然而这并不能反映长短利率结构的问题,因为上市债券的定价机制并不相同,有的是行政性定价,有的是较为市场化的定价,所以,目前,国债二级市场尚没有形成稳定合理的收益率期限结构,参考性有限。

(2)从期间看国债交易收益率的变动情况。由于1996年和1997年分别用比较市场性的招标方式发行了几种长短期国债,致使其上市后所表现的价格变动曲线和收益率曲线能够用来观察和解释一些经济问题,尤其是成为市场利率预测的一个窗口,用以作为其它金融资产经营和经济行为决策的参考依据。以下是对两种短期债券价格变动的分析。

A、1996年10年期国债。截止1997年9月底剩余年限仅短于刚上市的1997年10年期国债,从1996年7月22日至1997年9月30日的价格走势图如图7所示。从中可以看出,这段时间内价格的高峰是1996年8月22日,价格最高时为127.27元(该券从1996年6月14日起计息,票面利率为11.83%,每年付息一次),然后开始有所起伏地呈下降趋势,在第一次发行体支付利息日之前的1996年12月4日为113.6元,一直到1997年6月20日的108.3元,然后价格开始上升,一直到10月6日的115.5元。这种价格走势反映了这么几个问题:

一是1996年10年期国债在1996年5月1日中央银行第一次下调利率之后一直是票面利率较高的债券,投资与投机价值较高,价格一度被炒得很高,这段时期内的价格上升还来自于交易商对债券价格特性认识的加深,即远期利率走势决定着债券价格的波动,因为这时人们对年内第二次下调利率一直有所预期,受此预期影响债价上升,但当8月22日晚间一旦公布从次日利率下调幅度之后,债券价格反而一路下跌,这又从另一方面说明债券价格受远期利率影响的特性,因为人们认为第二次下调利率之后是10年以来利率最低时期,言外之意的对比情况则是远期利率将会上升的预期。

二是反映了债市与股市行情变动的相关性,即债券的利率资产特性,使之与股价的变动既有相同的一面,又有不同之处。仅就受利率影响看,共同之处在于远期利率预期下降时两种金融资产的价格均呈上升态势,然而一旦新的低利率政策公布之后,两者的走势又呈相反的态势,即股价指数在短暂的下降之后,不同于债价的下跌而呈上升趋势(图8是1996年2月14日至于1997年9月30日止的上证综合股价指数变动图),因为股价除了受远期利率的影响外,更主要是由公司的经营业绩所决定,由于下调利率至少给上市企业带来两个好处,这包括资本供给成本下降、社会需求上升引致企业销售收入增长,于是为公司股价上升留有一定空间。

三是反映了附息债券在全价交易制度下,每次除息后价格会产生较大波动。1996年10年期国债在1997年6月14日第一次除息前的6月12日最高价为122.8元,而在除息之后的6月16日的最低价为109.01元,相差12.79元。因为除息之后,债券的剩余年限缩短,根据利率期限结构原理,价格有所下降;又因价格中含有应计利息,故在每次除息后债价所含价值量减少(至少减少计息日或上次除息日以来的应计利息部分),这应引起投资者和监管部门在对债价分析时的注意。

2.1997年2年期国债价格走势及其反映的问题。目前市场上剩余年限较短的是1993年5年期和1997年2年期国债,图9是这两只债券价格走势曲线,两者皆呈上升趋势,尤其是1997年2年期国债因是招标方式发行,发行利率具有较大的市场性,价格上升较快,这表明其收益率是下降的,亦即短期债券收益率趋于下降,反映了1997年上半年市场对下调利率和准备金比率的预期。

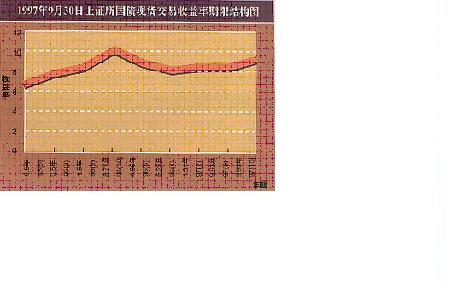

3.国债回购收益率、股价指数与同业拆借利率的比较分析。国债回购收益率是反映金融资产价格变动的指标,趋近于利率形式,即与股价指数应是一种相反变动关系,回购收益率上升,表明市场利率预期走高,股价应趋于下降,反之,则上升。但从1997年91天国债回购收益率上上证综合股价指数的对比看,却呈两个阶段变化,反映了我国目前所特有的机制与经济现象。即1997年6月16日商业银行的国债回购交易撤出交易所之前股价指数与回购收益率基本呈正相关关系,这反映了国债回购的确是银行信贷资金进入股市的一个渠道,因为股指上升,股市活跃,交易商便拚命从回购市场套取大量资金,回购市场需求上升,其收益率自然也趋于上升;而6月16日商业银行的回购市场回归到一种利率市场状态,即使股价上升,这些交易商也无法再象从前那样从回购市场套取资金,反而因股市活跃,大量资金流向股市,致使回购市场的需求下降,收益率也随之下降,或者反过来看,回购收益率作为一种较具市场性的利率,其下降趋势意味着股价随之上升的道理。

国债回购收益率同银行同业拆借利率应均属比银行存贷利率较具市场性的指标,但从1997年1~8月份的变化看,回购收益率一般高于同业拆借利率,且具有较大波动性,这反映了回购市场的参与者更加广泛,容纳的经济因素与非经济因素更多,因而其敏感性与波动性也就更大,其市场性与投机性也就较大;同业拆借市场的参与者较为单一,受到的监控更加严厉,故其市场性和波动性也均要小些。两者从下半年开始呈下降的趋势反映了短期利率的走低,表明短期内宏观经济指标较好(主要是物价较低)以及短期内经济回升的较高预期。

(三)统一国债托管结算系统的建设有所进展,但仍处于基础性框架的构建阶段

为统一国债托管与交易的结算,建立了集中统一的交易市场后服务系统,为今后国债市场的统一和效率的提高奠定基础条件。1997年公布了《中华人民共和国国债托管管理暂行办法》,明确了今后要实行国债统一的托管体制,由中央国债登记结算公司作为这一系统的营运者,后者制定了一些自律性业务规则,也与各地区的证券登记结算机构首先就有纸化的国债托管问题进行了磋商,力求形成一个托管网络。并且借商业银行退出交易所之际,中央公司也集中了一批国债,开始作为场外形式的银行间债券交易的结算机构。但由于市场发行机制的变动和场外市场的狭小,致使统一的托管结算系统的营运和中央公司的作用仅是初步性的,尚处于基础框架和规范的构建之中。

1998年国债市场展望

根据对1998年国民经济与社会发展形势的预测,就来年人民币国债市场看,应有以下几点需要注意:

1.国债发行规模继续增加,但不会增长太多。根据公开的共享经济信息,1998年国债还本付息仍是一个高峰年,至少不会低于1997年。因财政赤字会有所减少,但不会减少太多,故借新还旧和弥补财政赤字的双重压力,致使1998年国债发行量将继续增加;然而由于从1996年起提出了努力控制债务规模的政策,以及因“保值贴息政策”的取消,使得国家财政债务预算中存有少量结余,这也就决定了1998年国债规模不会增长太多。但问题是,即使债务规模与1997年持平,也是庞大的,需要进一步发展的市场作为支撑,才能使发行计划较为顺利地完成。这就是说,规模因素也需要国债市场的进一步发展。

2.总体上看,国债市场机制建设将趋于健全。随着我国近几年经济软着陆政策的成功,宏观经济形势趋好,经济增长速度适中,通胀压力减少,金融体制改革将进一步深化,利率机制向市场方向的迈进速度加快,这为国债运行机制的全面市场化和这一市场的发展创造了良好的客观环境。从具体的方面看,近两年来国债发行机制和交易制度不同方式的探索与比较,使社会有关方面对国债的商品货币经济属性和国债市场发展路径的认识进一步加深,从而有可能使政策趋于稳定、科学合理,国债政策与其它国民经济政策的协调会进一步受到重视,政策间的摩擦及由此造成的成本趋于减少。

3.国债品种结构与发行时间问题。应当解决目前国债期限结构过于集中的问题,适当增加长期国债的发行量,以满足商业保险公司、社会保障性基金管理机构和证券投资基金的投资之需,同时也促使国债期限结构趋于合理;为了满足财政预算资金的临时性周转需要,应当恢复短期国库券的发行。至于发行时间,因往年发行而在1998年到期的国债还本付息时间较为集中,故而也不可能是主要根据社会资金流量状况而比较均衡地分布于年度内的不同月份,这势必形成对社会资金流量的一定影响,所以,就此应当很好地与货币政策、证券市场发展政策协调好。

4.国债市场的投资者结构有可能趋于合理。鉴于我国的国债,国债发行对象适当以个人为主,是合理的,但到1998年有可能趋于间接投资,这主要是因为1997年国务院第62次常务会议原则通过了《证券投资基金管理暂行办法》,并明确作适当修改后即进行试点,尽管这不是专门的国债投资基金,然而基金投资的组合对象肯定包含国债,并因基金的优越性而使其在试点之初具有较强的社会影响力、资金聚集能力,亦即证券投资基金会成为个人间接进入各种有价证券市场的一个通道,这自然对国债市场也是一个良好的积极推动力量,并由此使国债发行对象倾向个人的政策得到贯彻,也同时改造了国债市场的投资者结构,即增加了市场上的机构投资者主体,这无疑是提高国债市场运作效率的转折点。

5.国债市场发行方式仍可能是承购包销、私募定向和招标拍卖相结合的格局。由于国债发行对象的定位问题,凭证式不可流通国债仍将是个人购买的品种,这种债券的非流通性及我国金融电子交易网络的落后,尚不可能做到象美国那样以个人帐户为基础的非竞争性招标发行;对于各种社会保障性基金管理机构仍可能是私募定向发行一部分债券,但值得注意的,由于社会保障体制改革的加快,其投资管理的保值增值及流动性需求上升,将逐步从计划经济体制下的行政性管理转向较市场性的管理方式,因而建议向这些基金管理机构发行的债券应当也是可以流通的,以便他们进行资产管理,因为这些基金代表的也是一个个家庭和个人的利益。至于可流通附息债券及零息债券,应在规范与更加公开的基础上完全完善招标发行机制,这仍是需要坚持和努力发展的方向。

6.国债二级市场的组织结构将趋于明晰化。经过1996年、1997年的调整和重组,1998年以场内、场外共同发展的国债二级市场组织结构将得到加强,尤其是规范的场外债券市场会得到进一步扩展。但这取决于两个条件:一是现有的银行间债券市场的履行问题,即应打破这一市场参与者性质单一的局面,即使因隔绝银行信贷资金与股市的通道政策限制,但也应至少不能参与股市的商业保险公司、社会保障性基金管理机构能够参与这一市场,丰富参与者结构,真正使这一场外形态的市场得以发展,起到应有的作用,当然这也涉及到商业保险机构是否又将银行信贷资金从场外市场通过其场内交易传输给股市,涉及到商业银行与股市合理关系的重新认识与构建问题。二是作为统一托管系统营运者的中央国债登记结算公司在制度规范建设、政策支持下的业务范围延伸与影响方面下功夫,只有真正将全部国债的托管、结算纳入中央公司系统,场外市场才能有扩展的起码基础。

7.国债二级市场交易价格及其收益率的参考作用趋于进一步增强。随着债券市场参与者的增多、市场结构的优化以及人们对各种国债价格与收益率认识的加深,国债市场利率的基准影响会扩大,不同的交易商及资产经营者甚至政策管理部门会进一步根据国债收益率的变化来指导其投资、资产组合及其它经济决策。实际上,如果市场体系能够理顺,结构能够趋于合理,国债市场吸附的资金量将会更多,并因其价格的随行就市性,在推动我国利率机制改革和利率体系市场化方面的作用会日益受到重视。

8.国债市场的对外开放问题。国债市场作为金融市场的一部分,其发展应有利于整个金融市场的协调与深化,应是在关于金融市场整体政策指导下行事,而不是象有些人所说的金融市场的发展要有利于国债市场,即不应将部分与整体的关系颠倒了。就对外开放问题看,也是如此,随着我国金融市场对外开放程度的加深,国债市场也必将面临这一问题。目前看来,至少有两种因素促使我们来考虑这一问题:一是随着外资金融机构在中国分支机构设置的增加和人民币经营业务的扩展,它们已开始产生对人民币政府债券的需求,尤其是外资保险机构,以便合理组合其资产和满足流动性管理之需求,对此,是否让这些外资机构进入?其实,在目前尚未明确政策的情况下,已有些外资及中外合资的金融机构进入了国债市场,对此应当抓紧调研,制定相应明确的政策。二是市场对中外合资基金的呼声越来越高,有关部门也正在研究草拟这方面的法规,届时正式成立的中外合资基金必然也要进入国债市场,因为从市场条件较为完善的环境中走来的海外基金,中国政府债券肯定是他们资产组合和风险分散的必需工具。这是否是国债市场的间接开放,会对这一市场产生什么影响,出现哪些问题,等等,都需要政府的政策法规予以明确界定,方才不致扰乱国内金融秩序,并确保其积极作用。

9.国债法规管理问题。国债市场的规模越来越大,影响日益广泛,面临要解决的问题也趋于复杂化和增多,这种情况下,如何切实保护市场各方参与者的正当合法权益、维护良好的市场秩序,法规建设就尤显重要。遗憾的是,目前关于国债市场的法规制度,最高效力的行政法规仅是1992年通过的《国库券条例》,过于简单,且已显得不适用,其余全部是临时性的带有应付性质的部门规章,在1995年开始列入国家立法计划中的《国债法》却迟迟不提到重要的议事日程。缺乏法律法规必然使很多工作缺乏约束性,在一种较为随意的条件下行事,国债市场管理政策的稳定也因之有待提高,所以,应当切实加快这方面的建设。 ■